笠木・笠石・トップキャップ・トップレールとは?住宅外構における役割とメリットを徹底解説

- キャン’エンタープライゼズ株式会社

- 2025年9月25日

- 読了時間: 14分

笠木・笠石・トップキャップ・トップレールとは?

まずは用語の整理です。それぞれどのような意味・使われ方をする言葉なのかを確認しましょう。

笠木(かさぎ)とは

「笠木」とは、塀(へい)や手すり、腰壁、パラペットなど構造物の最上部に被せて取り付ける仕上げ材のことです 。建築用語では英語で「コーピング (coping)」とも呼ばれ、雨仕舞い(あまじまい:雨水の浸入を防ぐこと)のために上端に被せる横木状の部材全般を指します 。

身近な例では、ベランダの手すり壁上に被せてある板金カバーや、庭の塀の一番上に乗っている瓦・レンガなども広く「笠木」と呼ばれます 。建物内部では階段の手すり上部の木製笠木などもあり、本来「冠木(かぶき)」と呼ばれ鳥居や門の上に渡す横木が語源になっています 。

ポイントとして、笠木は単なる飾りではなく下の構造物を傘のように保護する役割を持つ部材です 。後述するように、笠木を付けることで雨水の侵入や壁の汚れを防ぎ、見た目のアクセントにもなるため、外構デザイン上も非常に重要です。

笠石(かさいし)とは

「笠石」とは、石材でできた笠木を指す言葉です。明確な定義の線引きはありませんが、一般には自然石やコンクリート製の笠木を特に「笠石」と呼ぶことがあります。門柱や塀の上に据える石板状の部材で、厚みや重量感のある仕上がりになるのが特徴です 。たとえば、門柱の天端(てんば)に別素材の自然石プレートを乗せれば、それは笠石と言えます 。石ならではの質感や重厚感が加わり、上品で風格のある印象を与えてくれます。

要するに、笠木というカテゴリの中で素材が「石」のものが笠石と考えるとよいでしょう。「笠木」と「笠石」は用途的には同じく上部仕上げ材ですが、呼び分けることで石材特有の意匠性や存在感を強調している場合が多いです。

トップキャップとは

「トップキャップ」は、直訳すれば「頂上の蓋」。住宅外構分野では門柱や独立柱(ポール)など縦の柱状構造物の頂部を覆うための部材を指すことが多いです。要は柱用の笠木(= 柱頭笠木)のことで、四角い門柱の天端に載せるプレート状の部材をトップキャップと呼ぶケースがあります。 実際、エクステリア資材では「〇〇キャップ(〇〇角柱用)」といった商品名で門柱用の笠石が販売されています 。

トップキャップは形状的に正方形や円形など柱断面に合った形をしており、柱の天端を雨や日射から守り装飾する役割を果たします。笠木と意味は重なりますが、特に独立した柱の上に載せるものを指す用語として使われる傾向にあります。

トップレールとは

「トップレール」は、英語で「上部の横棒」の意味合いです。建築・外構で複数の用法がありますが、代表的なのは手すり(ハンドレール)の上桟(うわざん)を指すケースです 。例えばバルコニーやベランダの立ち上がり壁(パラペット)の上に取り付ける笠木一体型の手すり部分を、メーカーによって「トップレール」と呼ぶことがあります。

一方で、当社製品カテゴリーの文脈ではトップレールとは塀や擁壁など長い壁の上部に連続して被せる笠木材を意味しています。先述のトップキャップ(柱用笠木)に対し、壁用の笠木がトップレールという位置づけです。直線的に長く敷設できる笠木=レール状の笠木というニュアンスで、英語圏でも塀の上に載せる細長い石や金属の笠木を「Wall Rail」あるいは「Coping rail」と呼ぶことがあります。

笠木・笠石・トップキャップ・トップレールはいずれも「構造物上端を保護・装飾するカバー材」という点で共通しています。ただし、素材による呼称(石なら笠石)、用途・形状による呼称(柱ならトップキャップ、壁ならトップレール)といった違いがあります。下図に各部材の位置イメージを示します。

図: 笠木の取り付け例(左の門柱と塀に笠木なし、右に笠木ありの比較)。門柱や塀の上面に笠木/トップキャップを載せるだけで、空間が引き締まり高級感が増す効果があります。実際、笠木が無い場合(左)と有る場合(右)では、門柱・塀の見た目の印象が大きく変わることがわかります。

※上写真:白い塀と門柱に笠木を設置した例。笠木がエッジを強調し、空間に締まりを与えています 。雨水も笠木から滴り落ちるため、壁面に伝いにくく汚れにくくなります。

笠木を設置する3つのメリット(住宅外構での役割)

次に、笠木類を取り付けることで具体的にどんな効果・メリットがあるのか、その代表的なものを解説します。「見た目が良くなる」という意匠面だけでなく、機能面でも重要な役割を担っている点に注目です。

1. 雨垂れ汚れ防止・躯体の保護

笠木最大の目的は雨水から壁体や躯体を守ることです 。笠木は通常、下の壁より幅広に作られ、少し張り出す形で施工されます。こうすることで、降った雨水が壁面をつたわず笠木からポタリと落ちる(水切り効果)ようになります。結果、雨垂れ汚れを軽減し壁内部への浸水も防ぐという機能を果たします。

実際、笠木が無い塀では上面に雨水が染み込み、コンクリートブロック内部に水が回って劣化や雨漏りの原因になるケースが多く見られます。

2. 意匠性・デザインアップ(美観の向上)

笠木を付けることで仕上げの美しさが格段に向上することも大きなメリットです。特に門柱や塀は道路から良く見える「家の顔」ですので、工夫ひとつで印象が変わります。

例えば、白い塀に同系色でまとめた外構では全体がぼやけがちですが、上に笠木(濃い色や質感の違う素材)を乗せるだけでエッジが強調され、空間が引き締まるとされています。笠木なしでは物足りない門柱も、上にアクセントとなる笠木を乗せるだけで存在感が増し高級感が出ます。

装飾性という点でも、各メーカーから様々なデザインの笠木が発売されています。シンプルなブロックタイプのものから、洋風瓦タイプ、自然石風、レンガ笠木など多種多様です。笠木自体がデザインアイテムとなり、外構全体のスタイルを決定づける重要なパーツと言えるでしょう。「門柱がなんだか寂しい…」と感じたら、おしゃれな笠木を追加してみるだけでガラリと雰囲気が変わります。

3. 塀の汚れ防止・仕上げの美しさ維持

先述の防水機能と重なりますが、特に雨だれ汚れの防止という観点で笠木は有効です。塀の表面に黒い筋状の汚れ(雨だれ跡)がついてしまうと景観を損ねます。笠木を施工することで、雨水は笠木から滴り落ち、壁を伝いにくくなり汚れにくい壁面を維持できます。実際「美しい塀を保つには笠木をつけるのがおすすめ」と紹介する外構業者もあります 。

笠木・笠石・トップキャップ・トップレールを設置する主なメリットです。要約すれば「住宅を保護し寿命を延ばしつつ、見た目も美しくする」縁の下の力持ちが笠木というわけです。ただし、笠木自体も経年で劣化しますので、次章では素材毎の特徴とメンテナンスについて説明します。

笠木の種類と素材別の特徴

一口に笠木と言っても、使われる素材や形状によって種類が豊富です。それぞれの特徴とメリット・デメリットを押さえておきましょう。ここでは代表的な笠木の種類を素材ベースで紹介します。

金属製の笠木(アルミ・ステンレス・ガルバリウム鋼板 等)

金属製笠木は、現在最も一般的なタイプです。特にアルミ製笠木は軽量で錆びにくく耐久性が高いため、ベランダや屋上の笠木によく採用されます 。ステンレスも錆に強く、ガルバリウム鋼板製はトタンの進化版で防錆・耐久性に優れ安価なので、既存笠木のカバー工法などによく使われます。

金属笠木のメリットは防水・耐候性能が高く長寿命なことです 。一方でデメリットとして、金属同士の取り合い部で異種金属接触腐食(電食)が起きる場合があること、そして意匠性が画一的になりがちな点が挙げられます。ただし最近はアルミ笠木にも木目調ラミネート仕上げの商品が多く、見た目の選択肢も増えています 。モダンな住宅にはシャープなアルミ形材笠木が調和しやすく、カラーバリエーションも豊富なのでデザインに合わせやすいでしょう。

豆知識:国内では1970年代にドイツの技術を導入してアルミ製システム笠木が登場し、従来の板金笠木から大きく進化しました 。ABC商会の「アルウィトラ」などはその先駆けで、現在でもオープンジョイント式の高機能アルミ笠木として進化を続けています 。

石材・コンクリート製の笠木(笠石)

石やコンクリート製の笠木(笠石)は、主に外構の門塀や花壇の縁で用いられます 。自然石を切り出したもの、再構成石(人造石)、コンクリート二次製品など種類があります。特徴は何と言っても重厚で存在感ある質感です 。天然石は一つ一つ風合いが異なり、経年変化も味になります。コンクリート製笠石も最近はリアルな石肌テクスチャーを持つ製品が多く、強度・耐候性と意匠性を両立しています。

石・コンクリ笠木のメリットは門柱や塀のデザインに高級感をプラスできることです 。和風庭園から洋風住宅まで、素材次第でナチュラルにもクラシックにも演出できます。一方、重量があるため施工時にしっかり固定する必要があり、大判のものは人力での据付が大変です。また一度汚れが付くと落としにくい場合もあるので、撥水剤塗布などメンテナンスを施すと良いでしょう。

レンガ笠木

笠木としてレンガ(煉瓦)を並べて積むケースもあります 。特に洋風デザインの外構では人気で、花壇の縁や曲線を描く塀の上部などに用いられます 。レンガ笠木は素朴で温かみのある印象になり、下のレンガ積みの門柱などと相性抜群です 。

レンガ笠木の利点は、同じレンガでも積み方やカット次第で様々な表情を出せる点です。色を変えて引き締めたり、上部をアーチ状にカットして可愛らしくしたりと、デザインの工夫がしやすい素材です。反面、モルタル目地からの雨だれ汚れには注意が必要で、定期的な清掃で美観を維持する手間がかかります。

FRP製笠木

最近登場した素材としてFRP(繊維強化プラスチック)製の笠木があります。FRPは船舶にも使われる丈夫な強化プラスチックで、耐水・耐候性に優れ軽量なのが特徴です 。成型の自由度が高く、洋風瓦風や木目調など細やかなデザイン再現も可能で、おしゃれな意匠の笠木を作れます。

FRP笠木は比較的新しいため採用例は多くないですが、「軽くて施工しやすく、腐食しない笠木」として注目されています。デメリットは紫外線による経年劣化(色あせや繊維露出)の可能性があることですが、適切な塗装やメンテナンスでカバーできます。

以上、主要な笠木の種類と特徴を見てきました。まとめると、金属笠木は機能性重視、石・レンガ笠木は意匠性重視といった傾向があります。ただし近年は機能性とデザイン性を兼ね備えた製品(例えばアルミ笠木に木目調シート貼りしたもの等)も増えています。ご自宅の外構スタイルや重視ポイントに合わせて、最適な笠木素材を選ぶと良いでしょう。

笠木施工とメンテナンス:注意点とFAQ

最後に、笠木の施工時に気を付けるポイントや、よくある質問(FAQ)への回答をまとめます。適切な施工・メンテナンス知識を押さえて、笠木を長持ちさせましょう。

笠木施工のポイント・注意点

十分なかぶせ幅と勾配:笠木の幅は下地より両側+α(数cm程度)張り出すサイズを選び、裏面に水切り形状(ドリップ)があるものが望ましいです。雨水が伝い戻って壁面に流れないようにするためです。また、笠木上面はわずかに屋外側へ勾配(傾斜)をつけて施工すると水はけが良くなります。既製品でも勾配付きのものが多いので確認しましょう。

モルタル積み笠木の防水処理:レンガや石を現場でモルタル積みして笠木にする場合、表面に撥水剤を塗布すると汚れや劣化を抑制できます。特にレンガ笠木はレンガ自体に吸水性があるため、仕上げに透明の防水剤を塗っておくと雨だれ汚れが付きにくくなります。

笠木のメンテナンスQ&A

ここでは、笠木・笠石・トップキャップ等に関してユーザーから寄せられるよくある質問とその回答をQ&A形式で紹介します。

Q1. 笠木は飾りだから無くても問題ない?

A. いいえ、笠木は単なる装飾品ではありません。前述の通り、雨垂れ汚れの防止や躯体保護に重要な機能部材です 。もちろん法的に「必ず設置しなければいけない」ものではありませんが、特に屋外に露出した塀や手すり壁には笠木を付けないと劣化が早まります。見た目の高級感も大きく変わりますので、可能な限り設置をおすすめします。

Q2. 笠木と笠石の違いは何ですか?

A. 素材が石かどうかの違いです。言葉の使い分けとしては、石材でできた笠木を特に「笠石」と呼ぶことがあります。しかし明確な定義があるわけではなく、メーカーや業界での慣習的な呼び方です。例えば製品カタログでは、「自然石調の笠木」を笠石と表現したりします。当記事でも説明した通り、役割的には同じものなので大きく気にする必要はありません。

Q3. トップキャップと笠木の違いは何ですか?

A. 用途と形状のイメージによる呼称の違いです。トップキャップは門柱など独立した柱の頂部に載せる笠木のことでした。一方、笠木は塀や手すりなど長い部分も含めた上部仕上げ材全般を指します。つまり、トップキャップは「柱用の笠木」のようなものと考えて差し支えありません。海外では「pier cap(柱頭キャップ)」とも呼ばれますが、いずれも同類の部材です。

以上、笠木に関する素朴な疑問や注意点をQ&A形式で解説しました。では最後に、当社が取り扱う**「トップキャップ&トップレール」製品**の特徴を少しご紹介させてください。

当社トップキャップ・トップレール製品の特徴と魅力

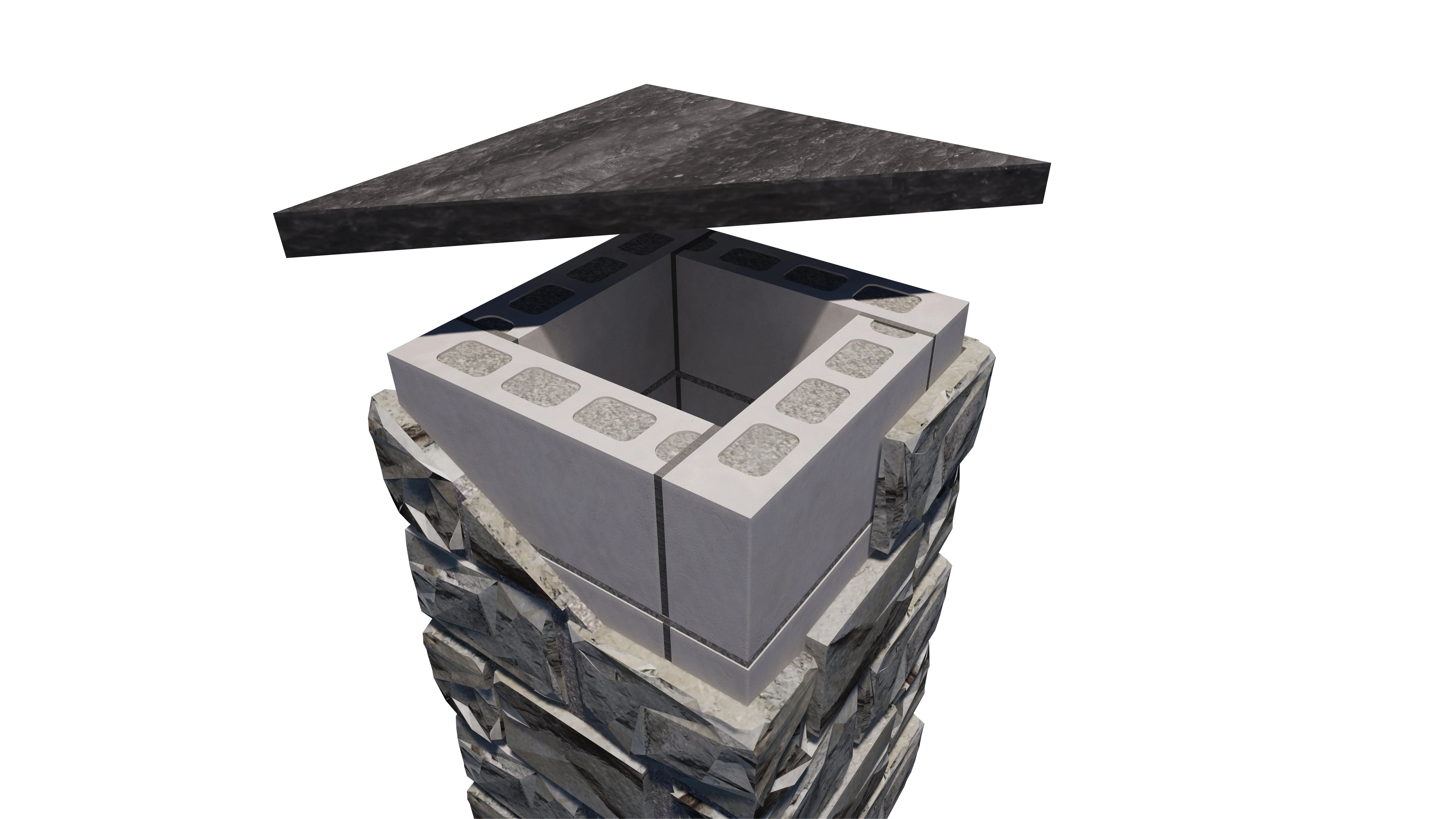

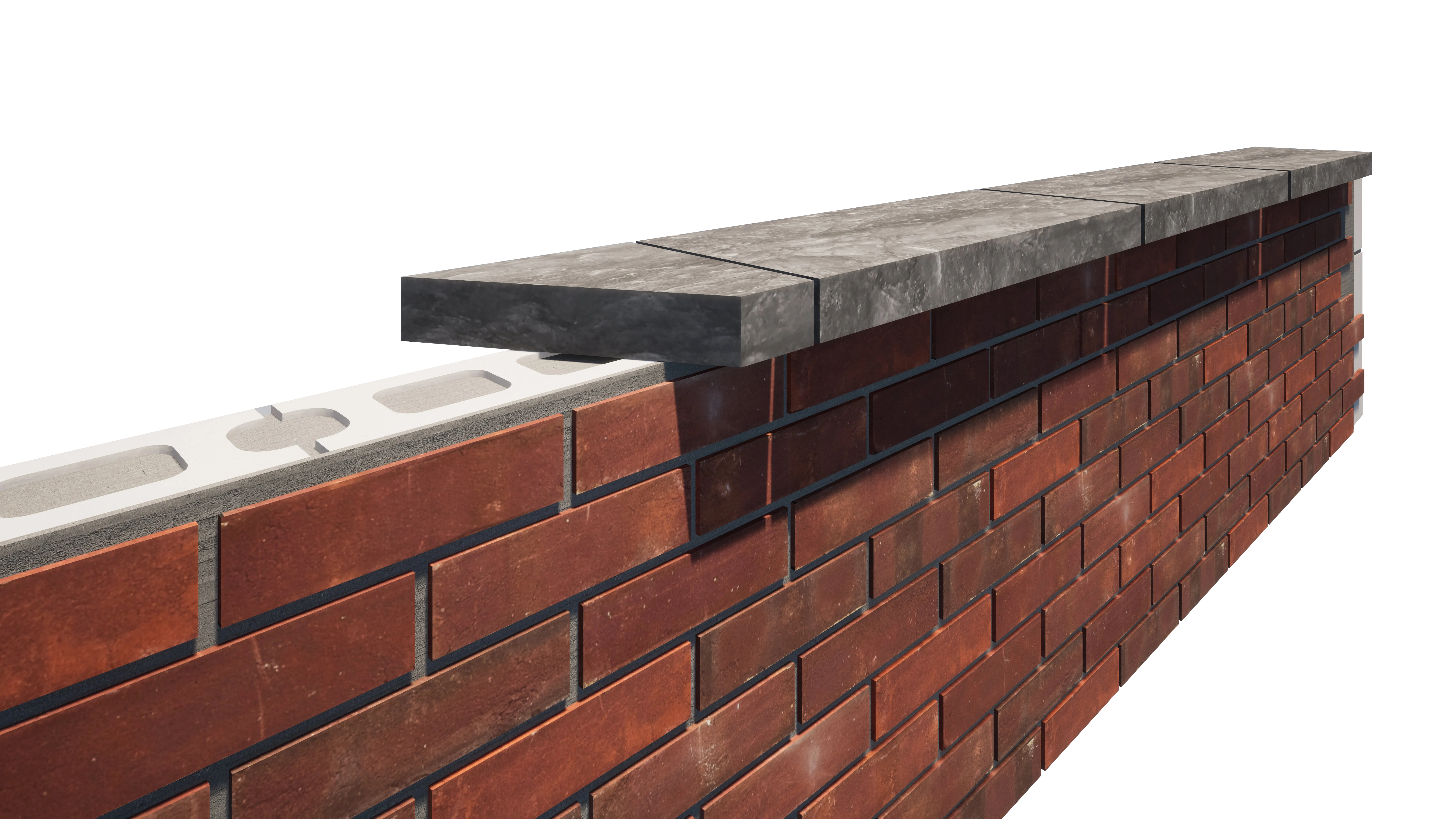

写真:当社「トップキャップ&トップレール」製品の施工例。

石積み調のコンクリート笠木を塀の天端に使用した例です。天然石のような風合いと質感でありながら、コンクリート製ならではの高い耐久性を備えています 。門柱や塀の上部をスタイリッシュに演出しつつ、雨水の侵入を防いで塀内部の劣化も抑制します 。

当社のトップキャップ・トップレールは、エクステリアをワンランク上の仕上がりにする高機能笠木材です。その特徴を簡単にまとめます。

リアルな石調デザイン:安山岩(あんざんがん)のような質感をコンクリートで再現し、自然石さながらの重厚感を演出します 。色調には天然石の持つ微妙な色幅を持たせ、敷き詰めた際にも単調にならない表情を実現しました(※一枚一枚で若干色味が異なり、むらのある仕上がりが美しいです)。

高い耐候性と耐久性:コンクリート製のため強度が高く、雨風や直射日光に長年さらされても劣化しにくい設計です。塗装など表面仕上げも施しており、退色や風化が緩やかです。金属笠木のように錆びる心配もありません。いつまでも美しい外観を保ちながら躯体をしっかり守ります。

施工のしやすさ(モジュール設計):当社のトップキャップ(柱用笠木)製品は推奨コンクリートブロックサイズ390×190×100mmに合わせた寸法で設計されており、500角の門柱にピッタリ収まるよう作られています 。現場でのカット加工が不要で端材ロスも最小限になるため、施工がスムーズで仕上がりも美麗です 。トップレール(壁用笠木)も直線部・コーナー部それぞれ規格サイズ品をラインナップし、ジョイント部材で継ぎ目もきれいに納まります。

豊富なバリエーション:石調のカラーバリエーションや表面仕上げの異なるタイプをご用意しています。例えば少し丸みを帯びたフォルムのもの、シャープな直線ラインのものなど、お住まいのデザインに合わせて選択可能です。複数のデザインを組み合わせて使うこともでき、オリジナリティある外構を演出できます。

当社トップキャップ製品を門柱に載せ、トップレールで塀全体を縁取れば、外構デザインに統一感が生まれ景観がワンランクアップします。もちろん見た目だけでなく、雨垂れ防止や躯体保護といった本来の笠木機能も万全です。実際に「笠木を設けることで塀の劣化を抑制できた」「高級感が増して満足」というお声もいただいております 。

少しでも興味を持たれた方は、ぜひ当社製品ページ(トップキャップ&トップレール)もご覧ください。サイズやカラーの詳細、施工例写真などを掲載しております。 新築外構はもちろん、既存のお庭リフォームで笠木を追加したい方もお気軽にご相談いただければ幸いです。

まとめ

「笠木」「笠石」「トップキャップ」「トップレール」といったキーワードについて、基礎知識から役割、メリット、種類、施工のポイントまで網羅して解説してきました。

笠木類は住宅外構の名脇役です。普段はあまり目立たない存在かもしれませんが、あるのと無いのとでは見た目の印象も耐久性も大きく変わります。デザイン面では門柱・塀にアクセントを与え、機能面では雨風から家を守る——そんな重要な役割を担う部材です。

ぜひ本記事を参考に、皆様の外構プランにも最適な笠木/トップキャップをご検討ください。検索上位の関連情報やユーザーの疑問にも触れながら解説しましたので、「笠木とは何か?」といった初歩的な疑問から「どう選べばいい?」という具体的な悩みまで解決できたのではないでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございます。当社ではデザイン性と機能性を兼ね備えた石調トップキャップ製品をご提案しておりますので、興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。あなたの大切な住まいを美しく守るお手伝いができれば幸いです。